Tagung »text | text | text« | Essay

Ein schreibdidaktisches Konzept für Innenarchitekten

EinBlick in eine Schreibwerkstatt an der Hochschule Coburg

Einleitung

Die Auseinandersetzung mit dem fachlichen Gegenstand über das Medium Text wird aus zwei Gründen von den Studenten in künstlerisch-gestalterischen Disziplinen als eine besondere Herausforderung erlebt:

1. Texte schreiben erfordert zum einen fachliche Kompetenzen, wie z. B. das Wissen um die materiellen, ästhetischen, gesellschaftlichen und kulturellen Funktionen von Räumen, die gerade erst erworben werden.[1]

2. Texte schreiben erfordert zum anderen überfachliche Kompetenzen, wie beispielsweise das Wissen um die spezifischen Merkmale einer Textsorte, der Entwurf eines Textdesigns, die Entwicklung eines Storyboards, die Fähigkeit des Wechselns von der Schreibenden- in die Leserperspektive, Überarbeitungstechniken und vor allem ein Thema zu denken und zu gestalten.[2]

Im Folgenden möchte ich zuerst erläutern, inwiefern das Sprechen über Bilder und Texte den Schreibprozess in künstlerisch-gestalterischen Disziplinen beeinflussen kann. In einem zweiten und dritten Schritt zeige ich am Beispiel der Schreibwerkstatt »Bilder – Texte – Sprache« (Wahlpflichtfach: Innenarchitektur/Architektur, 6. Semester), welche Schlüsselfunktion das akademische Schreiben bei der Beschreibung eines Raumes im Kontext der Fachkommunikation einnehmen kann. Ein abschließendes Fazit resümiert meine Gedanken zur Implementierung schreibintensiver Lehre im Studiengang Innenarchitektur.

1 Bilder – Texte – Sprache

»Schreiben repräsentiert unsere Gedanken in einzigartiger Weise. Wir sehen etwas vorher. Wir erproben. Wir entscheiden. Unser Denken materialisiert sich auf dem Papier. Dies ist alles richtig und greift dennoch zu kurz. Denn zwischen Außenwelt und menschlicher Wahrnehmung gibt es einen Raum, den wir Interpretation nennen. Er beschreibt die menschliche Art, Informationen und Empfindungen zu verarbeiten. Wörter sind nicht neutral. Selbst wenn alle Wörter neutral wären, wäre die persönliche Erfahrung des Einzelnen doch immer wieder eine andere.«[3]

Schreibende in künstlerisch-gestalterischen Disziplinen erleben ihren Schreibprozess als einen komplexen Prozess des Gestaltens einer textuellen Wirklichkeit über das Skizzieren und Planen, das Finden und Abgleichen geeigneter Texthandlungen und Textprozeduren. In diesem Punkt unterscheidet sich das akademische Schreiben in der Innenarchitektur vom Wissen generierenden oder problemlösenden Schreiben in den Fachdisziplinen.[4] Ein schreibdidaktisches Konzept muss demzufolge Lernziele formulieren, welche die interdisziplinäre Verknüpfung von fachlichen und überfachlichen Aufgaben in einem situativen Rahmen herstellen und dem Sprechen über die Genese eines Textes Raum geben:

1. Das Wissen um die Bedeutung des Evozierens innerer Bilder beim Leser über die Medien Bild und Text vermitteln, d. h. die Schreibarrangements ermöglichen den Schreibern kreatives Problemlösen über das »Suchen und Finden auf dem Feld unzähliger Anschlussmöglichkeiten«[5].

2. Das Wissen um die relevanten Merkmale fach- und berufsspezifscher Textsorten und die Relevanz impliziten Wissens für die Gestaltung fach- und domänenspezifische Texthandlungen, dies beinhaltet die bewusste Verwendung adäquater Textprozeduren und ein umfassendes Repertoire an geeigneten Prozedurenausdrücken.[6]

3. Das Wissen um die Funktion des Sprechens über Bilder und Texte für den eigenen Schreibprozess, wie beispielsweise durch das Peer-Feedback bei der Überarbeitung der Texte hinsichtlich des Einnehmens einer kritisch-distanzierten Haltung zum eigenen Text.

2 Das didaktische Konzept

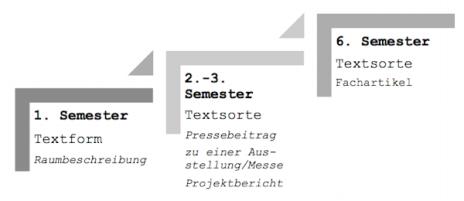

Ein Schreibarrangement soll die Schreiber dazu anleiten, fachspezifische Texte (z. B. Fachartikel) über Entwürfe (Textformen) – unter Berücksichtigung intertextueller Bezüge (Referenzen aus der Fachliteratur, Bildmaterialien – zu verfassen, gestalterische Phänomene in Texten abzubilden und über das Sprechen über den Bild-Text-Kombinationen mögliche Leserperspektiven auszuloten. Fachliche Schreibkompetenz wird zum einen über die steigende Komplexität der Aufgaben und zum anderen durch die Erweiterung des Repertoires an Textsortenmustern, Texthandlungen und Textprozeduren sowie das gezielte Einnehmen zielgruppenspezifischer Leserperspektiven aufgebaut.[7]

Abbildung 1: Texthandlung Einen Raum beschreiben

Das im nächsten Abschnitt stark verkürzt dargestellte Schreibarrangement zeigt am Beispiel der Texthandlung »Einen Raum beschreiben«, wie der Schreibprozess mit dem gestalterischen Entwurfsprozess verbunden werden und das Schreiben im Fachstudium zur »Routine als eine Art des Handelns«[8] reifen kann.

3 Das Schreibarrangement[9]

Das Schreibarrangement ist in den situativen Kontext »Einen Fachartikel schreiben« eingebettet und übersetzt die Wahrnehmung eines Raumes über das Medium Bild in verbale Sprache.

Schritt 1

(Es wird das Bild des Raumes an die Wand projiziert.)

Notieren Sie alle Worte, die sie in diesem Raum visuell verankert finden, und ordnen Sie diese dann in einer Mind-Map grafisch. Die Worte sollen einen der folgenden Aspekte fokussieren:

• Funktionen des Raumes (Form und Ausstattung, Zielgruppe und Nutzung)

• Wirkungen des Raumes (sinnliche Wirkung: optisch, haptisch, akustisch)

• Eigenschaften des Raumes (u. a. Farben, Oberflächen, Materialien, Gestaltungsrhythmen, Proportionen, Belichtung)

Schritt 2

Erstellen Sie die Rohfassung der Beschreibung eines der aufgeführten Aspektes.

Schritt 3

Tauschen Sie Ihre Textentwürfe untereinander aus. Lesen und kommentieren Sie die Entwürfe Ihrer Peers.

Anschließend folgt – in Abgleich mit dem Bild – eine intensive Diskussion der einzelnen Textentwürfe. Die Schreiber überarbeiten die Rohfassung ihrer Texte und verfassen eine Raumbeschreibung, welche die anderen Aspekte berücksichtigt. Eine Diskussion der Texte im Plenum rundet dieses Schreibarrangement ab.

3 Fazit

Das schreibdidaktische Konzept versteht sich ein Baustein für curriculare Überlegungen und bedarf der Ergänzung durch weitere Evaluation.

- [1] s. das interdisziplinäre Projekt PLANwerk. Merkur.de: »Erleuchtung garantiert.« http://www.merkur.de/leben/wohnen/heim-handwerk-2015-erleuchtung-garantiert-5752565.html (Stand: 30.8.2016).

- [2] Weber, Wibke (2013): Strukturierungsmuster: Schreiben als Designprozess. In: Stücheli-Herlach, Peter; Perrin, Daniel (Hg.): Schreiben mit System. PR-Texte planen, entwerfen und verbessern. Wiesbaden 2013. S. 191—21.

- [3] Berning, Johannes (2015): Schauen –Wahrnehmen – Notieren: Wie das Schreiben den Blick dehnt. In: Schmölzer-Eibinger, Sabine.; Thürmann, Eike (Hg.): Schreiben als Medium des Lernens. Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht. Münster, New York 2015. S. 219.

- [4] ebd.

- [5] ebd.

- [6] Feilke, Helmut (2015): Text und Lernen – Perspektivenwechsel in der Schreibforschung. In: Schmölzer-Eibinger, Sabine; Thürmann, Eike(Hg.): Schreiben als Medium des Lernens. Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunterricht. Münster, New York 2015. S. 61—65.

- [7] Vgl. auch Rotter, Daniela; Schmölzer-Eibinger, Sabine (2015): Schreiben als Medium des Lernens in der Zweitsprache. In: Schmölzer-Eibinger, Sabine; Thürmann, Eike (Hg.): Schreiben als Medium des Lernens. Kompetenzentwicklung durch Schreiben im Fachunter-richt. Münster, New York 2015. S.81—83.)

- [8] Weisberg, Jan (2012): Schreibflüssigkeit und Schreibroutinen. In: Feilke, H.; Lehnen, K.(Hg.): Schreib- und Textroutinen. Frankfurt am Main 2012. S. 158.

- [9] Das Schreibarrangement wurde gemeinsam mit Michael Heinrich; seit 2006 Professur an der Hochschule Coburg (Entwurf, Darstellung; Wahrnehmungs- und Gestaltungsgrundlagen; Raum- und Architekturgeschichte; Bühnenbild, Concept Art) entwickelt.

Doppelausgabe Nr. 8 und 9, Herbst 2016