Filmbesprechung

» … « — » … «

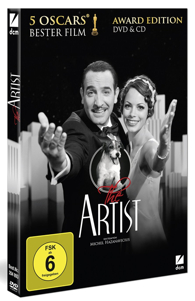

»The Artist« – stumm, aber nicht nur leise

Ein Stummfilm, schwarzweiß – das ist die Revolution auf der Leinwand und das gleich in zweierlei Hinsicht. »Revolutio« aus dem Lateinischen einmal als »umwälzen«, »richtungsweisend« und einmal als »zurückwälzen«. Das Revolutionäre ist in diesem Film auf unglaublich charmante Art gelöst, dass man versucht ist, die Analyse aufzugeben.

Der Film bedient sich also einer Technik, die für das Erscheinungsjahr sehr mutig erscheint – ein Stummfilm in schwarzweiß, mit vielen langen Einstellungen und dazu noch in 3:4 gedreht. Aus heutiger Sicht gibt es dafür keinen Grund, technische Mittel sind da. So wie früher die Malerei in der Funktion des puren Abbildens durch die Fotografie überflüssig gemacht wurde, wurde der Stummfilm durch Tonfilm abgelöst, der Schwarzweiß-Film durch den Farbfilm. Von wegen! »The Artist« beweist das Gegenteil. Der Text, den die Schauspieler »sprechen«, wird in einigen prägnanten Sätzen eingeblendet. Für die Titelsequenz bedient man sich ebenfalls eines charakteristischen Elements des frühen Films, Schauspieler, Titel und Regisseur werden vor Beginn des Films bedacht. Es folgt eine Zeitangabe, in der der Film spielt, 1927.

Die lauteste Szene eröffnet den Film. Sie steht in extremen Kontrast zu dem ruhigen Vorspann, auditiv und visuell. Der Hauptdarsteller wird von zwei Männern mit Stromschlägen am Kopf gefoltert. Mit schmerzverzerrtem Gesicht und den Mund zum stummen Schrei geöffnet »Ich sage nichts! Ich sage kein Wort!!!«[1] wird der Zuschauer über die Situation aufgeklärt. Bedrohliche Musik begleitet von Anfang an diese Szene, die sich mit dem Schnitt in ein Theater fortsetzt. Es wird nun deutlich, dass diese Anfangsszene Teil eines Films ist, den die Zuschauer im Theater sehen. Die Musik dazu kommt aus dem Orchestergraben, und das Theater ist voll besucht. Um das Milieu der Schauspielerei und des Films weiter zu etablieren, wird die Hinterbühne des Theaters gezeigt, auf der der Hauptdarsteller des Films mit seinem Hund das Geschehen auf der spiegelverkehrten Leinwand verfolgt. George Valentin ist sowohl Hauptdarsteller des Films als auch des Films im Film, denn er spielt einen Schauspieler. Nach der Premiere seines eben gezeigten Films, lässt er sich vor dem Theater feiern und wird unbeabsichtigt von einer Dame angerempelt, die sich nach ihrer Tasche bückt. Beide amüsieren sich darüber, sie drückt ihm im Eifer des Gefechts einen Kuss auf die Wange, der am nächsten Tag in allen Zeitungen abgelichtet ist.

Morgens – sie sitzt im Bus, er beim Frühstück – begegnen beide diesem Bild mit einem Lächeln, die Dame scheint fast verliebt. Die Szene beginnt mit der Einblendung des ursprünglichen »Hollywoodland«-Schriftzugs. 1927 war dieser Schriftzug Werbung für eine Maklerfirma, die Grundstücke veräußern wollte. Er kann also in einem Film, der in den Zwanzigern spielt nur als eine Ortsangabe verstanden werden. Heute stehen die Buchstaben allerdings für die ganze Filmindustrie und sind zur Metapher für Erfolg in selbiger geworden. In der Wahrnehmung des Kinopublikums von 2011 und 2012, kann man also von diesen Assoziationen ausgehen. Der Ruf der Filmindustrie führt die Dame zu den »Kinograph Studios«, wo sie zufällig eine Rolle in einem Film mit George Valentin ergattert und damit auch einen Namen in Hollywood bekommt, Peppy Miller. Die Sympathie der beiden füreinander steigert sich während der Dreharbeiten, bis die Geschichte eine Wendung bekommt, die sich durch Einführung des Tonfilms einläutet. Dabei benutzt der Film ein interessantes Stilmittel (Evidenz), denn in einer kurzen Szene gibt es Ton im Stummfilm. Man hört plötzlich das Glas, das auf den Tisch gestellt wird, oder den bellenden Hund, während zuvor nur die Musik als lautmalerisches Element diente. Diese Art Tonfilm im Stummfilm tritt vorher nicht auf. Die kurze Sequenz in der Mitte des Films endet mit einer Hyperbel, indem eine Feder zu Boden gleitet und George in dem Moment einen lauten Knall hört, den Krach nicht ertragen kann.

Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014