Das leitet über zur Interpretation der Affekte in der Renaissance. Aufgabe der Rhetorik ist es, Verstand und Vorstellung miteinander zu verbinden, wie Francis Bacon formuliert, »zum besseren Antrieb des Willens«, die Kombination soll insofern zur Antriebskraft des Individuums werden. In der Zeit der Reformation erfahren Affekte wie Furcht, Freude und Hoffnung bei Luther eine Aufwertung als Weg zum religiösen Herzensverständnis. In der Epoche des Barock wird in Rhetoriken versucht, die Affekterregung mit rhetorischen Figuren zu verbinden. Seit der Aufklärung und im 19. Jahrhundert wirkt Kants Rhetorikverdikt, die Affekte seien »Maschinen der Überredung« und dienten dazu, die Zuhörer zu überlisten. In der Forschung wird vom Verfall der Rhetorik gesprochen. In der Neuzeit wird die Behandlung der Affekte zur Aufgabe der Psychologie.[13]

In der gesamten historischen Entwicklung hatte die Affektenlehre Einfluss auf andere Bereiche, etwa auf die Poetik, auf die Schauspieltheorie und auf die Musik. So komponierte John Dowland Anfang des 17. Jahrhunderts seine Pavanen »Seven Tears«, sieben Tränen, mit denen er zeigen wollte, das Tränen aus unterschiedlichen Affektlagen resultieren können.

In der Schauspieltheorie wurde immer wieder die Frage diskutiert, inwieweit ein Schauspieler die Gefühle, die er beim Zuschauer hervorrufen möchte, selbst wirklich fühlen muss.

In der neueren psychologischen Forschung ist die Verbindung zu den Aussagen der rhetorischen Affektenlehre offenkundig. In Verbindung mit der Schauspieltheorie liegt es nahe, auf die sogenannten »Spiegelneuronen« einzugehen. Spiegelneuronen wurden ursprünglich beim Affen entdeckt, befinden sich beim Menschen anscheinend auf der äußeren Oberfläche der Stirn- und Scheitellappen, so klären uns die Neuropsychologen auf.

Der ursprüngliche Versuch des Psychologen Giacomo Rizzolatti: Bei einem Affen, der etwas isst, sind – grob gesagt – die gleichen Hirnzellen aktiv wie bei einem zweiten Affen, der nur passiv zusieht. Dessen Hirnzellen, eben Spiegelneuronen spiegeln das beobachtete Verhalten in der Einbildung wie real empfunden wieder. Das Vorhandensein dieser Spiegelneuronen wird als Grundlage von Empathie betrachtet. Im Prinzip wird jener Satz der rhetorischen Affektenlehre damit unterstrichen, dass Gefühle, die beim Zuhörer hervorgerufen werden sollen, zunächst vom Vortragenden selbst empfunden werden müssen.

In ähnlicher Weise wird die rhetorische Erkenntnis, dass Überzeugung nicht rein rational, sondern auch durch Emotionen vermittelt wird, von vielen Untersuchungen unterstützt. In der neuropsychologischen Forschung wird u. a. von Oliver Sacks, dem bekannten amerikanischen Psychologen, darauf hingewiesen, dass Personen, die eine Läsion im Bereich des Gehirns hatten, der eher den Emotionen zugeordnet ist, zwar rational Schlüsse ziehen können, jedoch nahezu entscheidungsunfähig seien. Antonio Damasio, der mittlerweile eine Art Guru der Neuropsychologen ist, schließt daraus: »Mangel an Gefühlen kann eine genauso wichtige Ursache für irrationales Verhalten sein. Die nicht unmittelbar einleuchtende Verbindung zwischen fehlender Emotionalität und gestörtem Verhalten könnte uns etwas über die biologischen Mechanismen des Denkens mitteilen.«[14]

Und wenn wir auf die Affekte schauen, die Aristoteles nannte, so finden wir einige davon modifiziert in den sogenannten basisemotionalen Steuerungssystemen wieder, quasi als »Schaltkreise«, die Stimuli der verschiedenen Sinnesorgane zu erkennbaren Objekten zusammen setzen und uns sagen »wie wir angesichts der inneren und äußeren Situation fühlen«. Als solche Systeme werden z. B. benannt: Such(Lust), Ärger – Wut, Furcht, Panik.[15]

Es ist zu erkennen: Viele der Erkenntnisse der Rhetorik, die immer eine auf Empirie basierende Lehre war, werden durch neuere wissenschaftliche Erkenntnisse bestätigt, oder umgekehrt gesagt, vieles, was uns von den neuen Wissenschaften präsentiert wird, findet sich bereits in der langen Tradition der Rhetorik mit ihrem zentralen Teil der Affektenlehre wieder. Jede Epoche fordert allerdings eine andere wissenschaftliche Begründungsform; oder wie Solms und Turnbull, ebenfalls zwei Neuropsychologen schreiben, man könne den psychischen Apparat unter zwei verschiedenen Gesichtspunkten betrachten: »Wenn wir ›nach innen‹ schauen, gewinnen wir einen subjektiven Eindruck von unserem Seelenleben, und dies ist die Methode, deren sich die Psychoanalyse bedient. Das körperliche Organ, das Gehirn, ermöglicht eine zweite Betrachtungsweise – eine ›objektive‹ Perspektive –, eine Sicht auf die Psyche als Gegenstand: so sieht unser Geist aus, wenn wir ihn von außen betrachten.«[16]

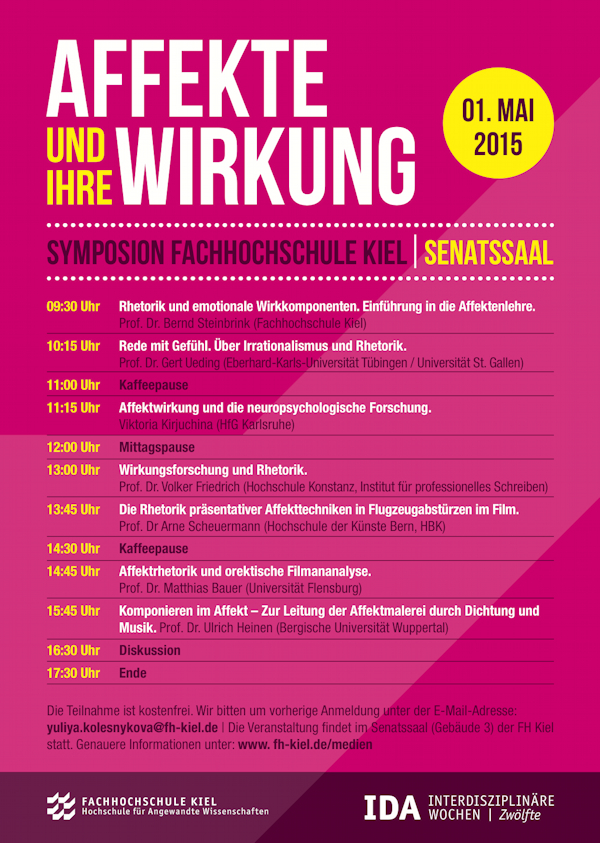

Die dritte, so wäre vielleicht hinzuzufügen, ist die auf empirischer Forschung basierte. So gesehen sollten Ergebnisse aller Methoden im Zusammenhang diskutiert werden – und das sollte dazu veranlassen, an die tradierte Rhetorik anzuknüpfen. Nicht ohne Grund sprach der Altbundespräsident Roman Herzog vom der »älteste[n] Kommunikationswissenschaft der Welt« – bei einer Jubiläumsfeier der Universität Tübingen anlässlich von 500 Jahren Rhetorik an dieser Hochschule und dem 30-jährigen Bestehens des Lehrstuhls für allgemeine Rhetorik dort. Dieses Spektrum bestimmt das Programm des Symposions »Affekte und ihre Wirkung« in Kiel: