Essay

Anmerkungen zu einer visuellen Rhetorik im Gamedesign

Aspekte kommunikativer Strategien von Spielen

Ist die Frage nach den rhetorischen Dimensionen im Gamedesign gestellt, so ergeben sich mannigfaltige Ansatzpunkte und Untersuchungsgegenstände, die wie folgt kategorisiert werden können:

a) die Kommunikation über Spiele (Game-Poster, Werbung, Gamer-Community, wissenschaftliche und populäre Publikationen, Romane uvm.);

b) die Kommunikation innerhalb des Spiels (Game-Chat, LAN-Partys, Kommunikation am Spielbrett, bis hin zu Spielen, die rein kommunikativ sind wie Pen&Paper-Rollenspiele und andere narrative Spiele),

c) die kommunikativen Strategien des Spiels selbst.

Im Weiteren werde ich mich auf den dritten Punkt und dabei auf zwei rhetorisch bedeutsame Aspekte konzentrieren, die zentral für jedwede rhetorische Analyse sind. Diese sollen im Bereich des Visuellen erprobt und schließlich auf Gamedesign bezogen werden. Im Weiteren geht es um:

1) die Herstellung von Bedeutung im Bereich des Visuellen als eine Form semantischer Identifikation, oder kurz: Spielwelten als sinnvolle Welten;

2) die Generierung einer Beziehung zum Benutzer als eine Form pragmatischer Identifikation, oder kurz: Die Einfühlung in die Sinnwelt der Spielwelt.

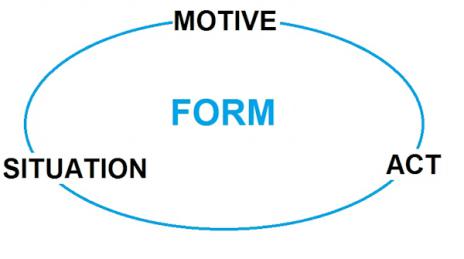

1 Spielwelten als Sinnwelten

Bedeutungen, das lehrt uns unter anderem die New Rhetoric und Sprachphilosophie, sind nicht in den Zeichen selbst fixiert – seien es nun Worte oder Bilder. An eine solche Fixierung zu glauben, bezeichnet der englische Sprachphilosoph Ivor A. Richards als »einen Aberglauben der richtigen Bedeutung«[1] und erklärte, dass Bedeutungen stets Kontextgebunden sind und dass Zeichen darin die Funktion haben einen Teil des Kontextes zu ersetzen. Dieses Kontexttheorem, das wichtige Anregungen für die spätere Sprechakttheorie und damit für die neueren Versuche einer Bildakttheorie lieferte, steht auch im Hintergrund der rhetorischen Bedeutungstheorie, die Kenneth Burke in der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte und an die hier angeknüpft werden soll.[2]

- [1] “A chief cause of misunderstanding (…) is the Proper Meaning Superstition. That is, the common belief (…) that a word has a meaning of its own (ideally, only one). (…) This superstition is a recognition of a certain kind of stability in the meaning of certain words. It is only a superstition when its forgets (as it commonly does) that the stability of the meaning of a word comes from the constancy of the contexts that give it its meaning. Stability in a word’s meaning is not something to be assumed, but always something to be explained.” Richards, Ivor A.: The Philosophy of Rhetorics. New York 1936. S.11.

- [2] Im Weiteren stütze ich mich vor allem auf drei Arbeiten von Burke. Burke, Kenneth: A Rhetoric of Motives. Berkeley 1969.; ders.: Permanence and Change. An Anatomy of Purpose. Berkeley 1984.; ders.: A Grammar of Motives. Berkeley 1969.

Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014