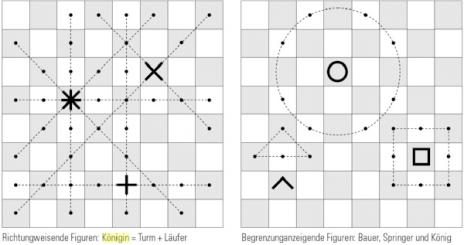

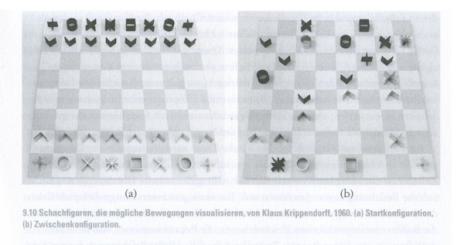

Die mittelalterlich anmutenden Figurendarstellungen sind geometrischen Formen gewichen:

Was ehedem ein König war, ist nun ein Viereck, ein Bauer ist ein Dach und eine Dame ein Stern. Die semantische Identifikation wird folglich durch die Schaffung von visuellen Affordanzen im Sinne einer erleichterten Erlernbarkeit des Spieles erfolgreich umgesetzt. Allerdings geschieht dies auf Kosten der pragmatischen Identifikation. Zwar sind nun die Zugmöglichkeiten der einzelnen Figuren direkt mit ihrer wahrnehmbaren Form verbunden, allerdings werden dadurch die Zugmotive vollkommen unklar. Einem Kind, dem man Schach beizubringen versucht, wird sicherlich schnell verstehen, warum der König zu schützen sei und weshalb man dafür ein Bauernopfer, ja bisweilen sogar ein Dameopfer hinnehmen muss. Warum aber ist ein Viereck zu schützen? Wieso sollten Dächer oder ein Stern für ein Viereck geopfert werden? Zwar sind jetzt die Möglichkeiten der Figuren sichtbar, nicht mehr aber die Gründe dafür, diese Möglichkeiten überhaupt in Betracht zu ziehen. Der Schachneuling muss sich zwar nun die Aktionsradien der Figuren nicht mehr merken (oder hat es zumindest leichter damit), allerdings muss er, um sinnvoll spielen zu können, das Viereck doch wieder als König[11] ansprechen. Was hier scheitert ist die pragmatische Identifikation, die Einfühlung in die Spielwelt als Sinnwelt. Dieses Scheitern – und das ist das Interessante – ist eine Folge der semantischen (Um)Identifikation. Das Schachspiel von Hartwig oder Krippendorff ist kein Strategiespiel mehr, in dem es darum geht das eigene Heer gegen den gegnerischen König in Stellung zu bringen, sondern eher ein Denksport, der darin besteht, komplexe Bewegungsabläufe zu koordinieren. Sicher ist Schach beides, aber es macht einen Unterschied – und dieser ist letztlich rhetorischer Natur –, als was von beidem ein gegebenes Schachspiel angesehen wird. Wahrscheinlich macht es sogar einen Unterschied in der Spielweise, wenigstens doch aber in der Spielmotivation.

4 Eine letzte Anmerkung

Obgleich immersive Bildwelten (wirklichkeitsgetreue Darstellung, Zentralperspektive, Panorama, usw.) eine Einladung für den Betrachter darstellen, sich in die Bildwelt einzufühlen, stellt die Immersion weder eine notwendige noch hinreichende Bedingung für die Einfühlung in Spielwelten dar. Die pragmatische Identifikation ist eben vor allem Aufgabe der narratio, kurz: Ein konsistentes und überzeugendes Storyboard kann nicht durch eine gute Grafik ersetzt werden, umgekehrt schon. Allerdings geht es im Spieldesign nicht um eine Wahl zwischen gutem Storyboard oder gelungener visueller Umsetzung. Die Aufgabe der visuellen Gestaltung ist es vor allem, die narratio im Sinne des aptum (Angemessenheit) in Szene zu setzen. Und das kann rhetorisch besser oder schlechter gelingen

5 Literatur

- Aristoteles: Rhetorik. In: Werke in deutscher Übersetzung. Begründet von Ernst Grumach. Hrsg. von Hellmut Flashar. Übers. Von Christof Rapp. Bd. 4 erster Halbband. Berlin 2002.

- Blankenheim, Björn: Visuelle und virtuelle Modelle Zum Problem rhetorischer Begrifflichkeiten im Game Design. In: Friedrich, Volker (Hg.): Sprache für die Form – Forum für Design und Rhetorik. Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014. https://www.designrhetorik.de/?page_id=4201.

- Burke, Kenneth: A Rhetoric of Motives. Berkeley 1969.

- Burke, Kenneth: Permanence and Change. An Anatomy of Purpose. Berkeley 1984.

- Burke, Kenneth: A Grammar of Motives. Berkeley 1969.

- Dubois, Jacques; u.a.: Allgemeine Rhetorik. Übers. von Armin Schütz. München 1974.

- Gibson, James, J.: The Ecological Approach to Visual Perception. New York 1986.

- Knape, Joachim: Was ist Rhetorik? Stuttgart 2012.

- Krippendorff, Klaus: Die semantische Wende. Eine neue Grundlage für Design. Basel 2013.

- Norman, Donald: The Design of Everyday Things. Revised and Expanded Edition. New York 2013.

- Richards, Ivor A.: The Philosophy of Rhetorics. New York 1936.

- Smolarski, Pierre: Rhetorische Zirkularität – Über »common ground« und »shared intentionality« bei Kenneth Burke und Michael Tomasello. (erscheint 2014)

- Tomasello, Michael: Origins of Human Communication. Cambridge 2008.

- Wiesing, Lambert: Sehen lassen. Die Praxis des Zeigens. Frankfurt am Main 2013.

Ausgabe Nr. 4, Frühjahr 2014