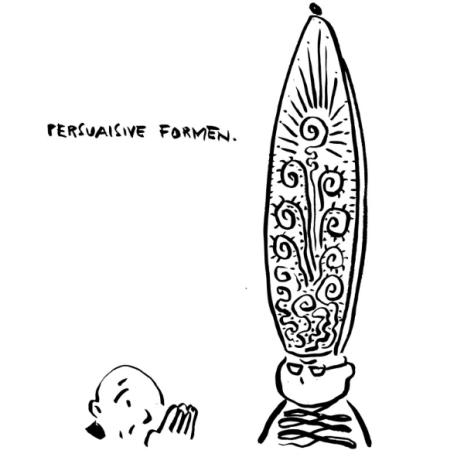

3. Es sind die Gefühlsgründe, die der Designer jetzt ins Kampf-Feld um die Gunst seiner Adressaten führt, und die er aus den emotionalen Wirkungsfunktionen der Formen – und Farben – gewinnt. Tatsächlich ist die Farbe in den meisten Fällen ein Zusatz, pragmatisch aus der Funktionalität nicht begründet, sondern auf die reine Gefühlsresonanz berechnet: sie soll gefallen. Die Skala der emotionalen Wirkungsintentionen reicht von Vertrauen und Erfreuen bis zum Hinreißenden, zur Entzückung und Aufreizung. Doch worauf gründet sich ihre Überzeugungskraft, da doch die Gefühlsreaktion aus dem Augenblick geboren und individuell höchst unterschiedlich ist? Die pragmatische Dimension visueller Beredsamkeit eines Gebrauchsgegenstandes ergibt sich aus der Funktionalität der Form: sie stellt Vor-und Nachteile heraus, wendet sich an die Urteilskraft des Adressaten, an seine Verständigkeit und Vernünftigkeit, an das Vermögen also, das uns mit allen Menschen verbindet und das nach allgemein gültigen Regeln verfährt.

Auch die Gefühlsgründe bedürfen einer solchen überindividuellen Referenz, sollen sie allgemein überzeugend sein. Tatsächlich bedient sich der Designer (wie jeder bildende, visuelle Künstler, auch wie jeder Theater-und Filmregisseur) nicht der individuellen, sondern der kollektiven Gefühlsprägungen: sie sind die psychosozialen Determinanten unseres individuellen Gefühlslebens, gleichsam die Resultanten der emotionalen Verhaltensweisen in einer Gesellschaft und damit natürlich von deren geschichtlichem Stand und ihrer kulturellen Eigenart abhängig. Diese Gefühlsprägungen haben sich formal verfestigt. Eine auf Mobilität eingestellte Gesellschaft erzeugt Formen, deren gefühlsbewegende Kraft sie ständig anreizt und bestätigt. Der Designer, der sich ihrer bedient, überzeugt; er greift auf sie als auf Leitformen zurück, indem er seine Produktfigur von ihnen ableitet. Intercity und Sportcoupé rekurrieren derart auf dieselben Leitformen von Pfeil oder Keil, die auch in ganz anderen Sektoren, zum Beispiel in Küchengeräten, wiederkehren. Ähnlich verkörpert das Bauhaus-Design immer und immer wieder, ob in der Gebäude-oder Innenarchitektur oder in der Formgebung eines Schachspiels, die Leitformen von Würfel, Rechteck, Kristall, deren emotionale Wirkung als Geradlinigkeit, Ehrlichkeit, Ungeziertheit umschrieben werden können: ein Ethos-Wohlgefallen also. Leitformen sind Ergebnis eines Gefühls-Konsenses, der von ökonomischen, sozialen, kulturellen Bedingungen abhängt und sich zum Ausdruck der Formen bedient, die im visuellen Gedächtnis einer Gesellschaft (oder eines Teils dieser Gesellschaft, eben der vom Designer als die eigenen identifizierten Adressaten) aufbewahrt sind.

Doch darf der Designer es dabei nicht bewenden lassen. Die Formproduktion durchläuft die Stadien, die wir aus der Rede kennen. Nachdem er den Gegenstand nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit und Funktionalität erfasst hat, wird der Designer die Leitformen ermitteln. In der Regel kann er sie von der Gestalt der Produkte abziehen, die immer schon kursieren, und sie in der allgemeinen Bestimmung einer Anschauung, in einem Schema, abstrahieren. Der inventive Vorgang wird sich in der Reproduktion aber nicht erschöpfen: Finden und Erfinden sind die beiden Teilaufgaben in dieser Phase, das heißt, die gezielte Abweichung vom Schema, die Kombination mit anderen Schemata vergleichbarer Produkte und ihre Verschmelzung oder die Weiterentwicklung des Schemas müssen zur Orientierung am sachlich und formal Vorgegebenen hinzukommen. Wie die Plausibilität der Rede leidet oder ganz verschwindet, wenn der Redner nur immer wieder die altbekannten Argumente anbringt, so erfährt der Designer einen Nachteil, der stets nur die hergebrachten Form-Schemata wiederholt.

Illustration: Thilo Rothacker

Ausgabe Nr. 1, Herbst 2012