Dabei wird um Interessen und nicht nur um Identitäten gekämpft, um Machtverhältnisse und nicht um Institutionen, es geht um Zugang zu Ressourcen, Märkten und finanziellen Einflusssphären und nicht um Heimat, Volk oder Vaterland.[14] Die letzteren der Begriffe in der genannten Aufzählung können daher als täuschendes emotionales oder propagandistisches Beiwerk auch weggelassen werden. Wir können uns – gerade in modernen Krisen, die man im Zeitalter der Globalisierung als lokale Weltbürgerkriege bezeichnen könnte – auf die Frage konzentrieren, warum in solchen, näher auszudifferenzierenden antagonistischen Situationen die Wahrheit auf der Strecke bleibt. Ist dies der Fall aufgrund der abgrundtiefen Bösartigkeit des Menschen, oder gibt es vielleicht immanente Gründe, weshalb es für alle Beteiligten in solchen Situationen ratsam ist, mit der Wahrheit nicht allzu freizügig umzugehen? Meine Vermutung wird sein, dass die Technik bei der Beantwortung dieser Fragen eine wichtige Rolle spielen könnte.

Seit dem Ersten Weltkrieg spricht man von Materialschlachten – dies deutet einen Sprung in der Technisierung der Kriegesführung an. Den Schritten der Benutzung von Kraftmaschinen (von der Faust zum Schwert oder zur archimedischen Schleuder) folgt über die Mechanisierung durch die Benutzung externer Energie (Gewehre, Kanonen, Geschütze, Bomben etc.) die Automatisierung (Kybernetik der Zielfindung). Nun geht der Schritt zur Informatisierung: Nicht nur der Computer hält Einzug in die Militärtechnik (deren Kind er ja teilweise ist), sondern Information selbst wird zur Waffe. Command, Communication and Control sind nun die entscheidenden Größen. Der schon sichtbare Schritt der Biologisierung der Technik (z. B. in der Nano-Technik) hat schon einen Namen in der Kriegstechnik: Bio-Waffen. Das sind nicht nur lebensvernichtende Giftstoffe, Bakterien und Viren, sondern auch möglicherweise in Zukunft Stoffe und Organismen, die das Verhalten des Gegners bis hin zur genetischen Ausstattung als seiner Lebensbasis zu verändern vermögen. Auch die Psychologisierung deutet sich an, nämlich Mittel und Wege zu finden, die Motivation des Gegners zu Angriff oder Verteidigung anzugreifen und zu verändern, indem man seine psychische Ausstattung manipuliert oder gar verändert.

Spätestens beim Schritt der Informatisierung wird man die Frage nach der Wahrheit im Krieg nicht mehr im Begriffsraster der Opfermetapher stellen können.

2 Exkurs über die Wahrheit

Wenn wir über Krieg, Technik und Wahrheit reden, dann kann die Philosophie aus der Geschichte dieses Begriffes wohl etwas beitragen. Die Frage nach der Wahrheit ist nicht nur als Frage zu verstehen, was nun wirklich der Fall ist, sondern nach dem, was die Bedingungen dafür sind, dass Sätze oder mentale Vorstellungen wahr sein können. Der Begriff wurde immer auch emphatisch gefasst – die wahre Kunst, das wahre Glück, der wahre Jakob – diese Bedeutung lassen wir hier beiseite. Wir zeigen nur zwei hauptsächliche Vertreter der Wahrheitstheorien, soweit dies für unsere Zwecke ausreicht.[15]

2.1 Theoretische Bestimmung: Kohärenz und Korrespondenz

Die gängigste Bestimmung der Wahrheit ist eine Relation: Sie bezeichnet eine Beziehung zwischen Satz und Tatsache.

Im Griechischen wird Wahrheit als Unverborgenheit (ἀλήθεια) gedacht – d. h., es gibt etwas, auf das sich die Aussage bezieht, und der Gegenstand der Aussage ist letztlich – platonisch gedacht – ein Abbild einer Idee. Die Teilhabe an dieser Idee, durch die erst die Einsicht in das Wesen des Gegenstandes möglich ist, ermöglicht es dem Sprechenden, einen wahren Satz über diesen Gegenstand zu sagen.

Mehr an der Praxis orientiert sich der byzantinische Wahrheitsbegriff: Es ist die Wahrheit, die nützt und der Situation angemessen ist. Dies findet sich wieder in den zwei russischen Begriffen Prawda (правда) und Istina (истина).[16]

Die modernen Wahrheitstheorien unterscheiden heute zwischen der Korrespondenztheorie und der Kohärenztheorie. Wahrheit ist die Übereinstimmung von gedanklichem Inhalt und der Tatsache – adaequatio intellectus et rei. Sie stammt aus dem Mittealter von Thomas von Aquin[17] und meint damit, dass man eine Tatsache erkennen und diese Erkenntnis mit dem Inhalt eines Satzes überprüfen kann, der diese Tatsache ausdrückt. Die Kritik an diesem Wahrheitsbegriff ist so alt wie der Vorschlag von Thomas von Aquin selbst.

Die Kohärenztheorie geht davon aus, dass wir immer nur über mentale Repräsentationen von Tatsachen verfügen, die wir im Allgemeinen durch Sätze ausdrücken. Somit stellt ein Vergleich von Erfahrung und Satz letztlich immer ein Vergleich von Erfahrungssätzen untereinander und mit anderen Sätzen dar. Wahr ist dann ein Satz, wenn er sich kohärent mit den anderen Sätzen zusammenfügen lässt – also eine Übereinstimmung eines Satzes über einen Sachverhalt in der Welt mit seinem theoretischen Kontext, der ebenfalls durch Sätze ausgedrückt wird.

2.2 Die Lüge

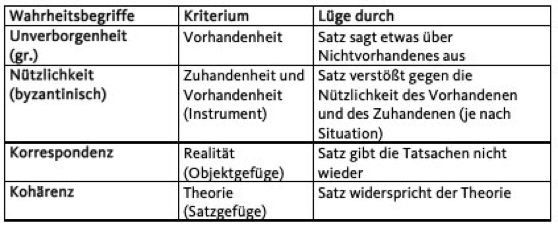

Harald Weinrich hat in seinem Buch aus den 50er Jahren »Zur Linguistik der Lüge«[18] die Lüge als den Betrug mit sprachlichen Mitteln bezeichnet. Im Hinblick auf die verschiedenen Wahrheitsbegriffe, wie sie oben erwähnt wurden, erhält man auch entsprechend korrespondierende Begriffe der Lüge (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Lüge und Wahrheit

Aus der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass die Lüge im Sinne eines absichtlichen Vermeidens der Wahrheit immer durch einen Gegensatz bestimmt ist, welch Wahrheitsbegriff auch immer verwendet wird. Den Lügenbegriff von Harald Weinrich kann man erweitern im Sinne einer Kommunikationstheorie. Die Lüge im Krieg besteht dann in der Täuschung über die Wahrheit, also darüber, was vorhanden ist, was nützlich sein könnte und wie es wirklich ist. Die kommunikativen Mittel werden so gewählt, dass sie der Intention der Täuschung dienlich sind. Dazu gehören die bewusste Abwahl des Kontexte durch bewusstes Induzieren falscher Interpretationsvoraussetzungen bis hin zur schlichten Behauptung der Unwahrheit im repetitiven Modus.[19]

Konstituierend für die Lüge, und das macht diesen Begriff auch für die moralisierende Bewertung zugänglich, ist die Intention der Täuschung. Unbeabsichtigte Täuschungen sollen hier nicht betrachtet werden.

Gibt es ein Recht zu lügen? Kant verneinte diese Frage in seinem berühmten Aufsatz[20], Schopenhauer bejahte dagegen dezidiert:

»In allen Fällen, wo ich ein Zwangsrecht, ein vollkommenes Recht habe, Gewalt gegen Andere zu gebrauchen, kann ich, nach Maßgabe der Umstände, eben so wohl der fremden Gewalt auch die List entgegenstellen, ohne Unrecht zu thun, und habe folglich ein wirkliches Recht zur Lüge, gerade so weit, wie ich es zum Zwange habe.«[21]

Es ist auch ein formaler, und damit im Bereich der Informatik angesiedelter Versuch zu nennen – der Logik der Ausnahmen (Default-Logik) gelingt es, auch die Lüge zu formalisieren.[22]

- [14] Damit ist auch die platonische Unterscheidung von Krieg und Zwist hinfällig. »Mir scheint, daß Krieg und Zwist, wie sie diese zweierlei Benennungen haben, so auch zweierlei Begriffe sind und zweierlei Arten von Streit bedeuten; ich meine nämlich die beiden, einerseits das Zusammengehörige und Verwandte, andererseits das Auswärtige und Fremdländische: Feindschaft von Zusammengehörigem nennt man Zwist, die des Auswärtigen aber Krieg.« Platon: Der Staat, 5. Buch, 470 b. Zit. nach Digitale Bibliothek Band 2: Philosophie, S. 674 f. resp. nach Platon-SW Bd. 2, S. 189—190.

- [15] Einen Überblick über Wahrheitstheorien geben Puntel (1983, 1987). Skirbeck (1977).

- [16] Es gibt im Russischen zwei Begriffe für Wahrheit: Prawda (правда) bezeichnet zum einen die ehemals kommunistische Tageszeitung und den Wahrheitsbegriff, der eher dem Korrespondenzprinzip zugehört, also die Übereinstimmung von Satz und Tatsache, wobei im kommunistischen Regime das, was Tatsache ist, eben das ist, was Tatsache zu sein hat. Istina (истина) bezeichnet eher den Wahrheitsbegriff im Sinne einer Kohärenztheorie, d. h., ob das Gesagte mit den Zielen des Daseins und Gemeinwesens im Ganzen übereinstimmt. Wenn der Begriff der Tatsache auf das Gewollte reduziert wird, fallen beiden Begriffe mehr oder weniger zusammen. Sarkasyans (1955).

- [17] Thomas von Aquin: De veritate (1986).

- [18] Weinrich (1966).

- [19] Aussage eines Politikers in einer Livediskussion »Und ich sage Ihnen als Politiker, das ist einfach nicht wahr« zu einer Behauptung eines Diskussionsteilnehmers, die er auch durch mitgebrachte Unterlagen stützen kann.

- [20] Kant (1838).

- [21] Schopenhauer (1977): Die Welt als Wille und Vorstellung, S. 695. Digitale Bibliothek, Band 2: Philosophie, S. 23876; Schopenhauer-ZA Bd. 2, S. 424.

- [22] Entscheidet ist dabei die Annahme über das Wissen eines Beobachters, bevor eine bestimmte Äußerung erfolgt. Die Default-Logik macht deshalb die Annahmen über das Szenario zur Voraussetzung. Beispiel: Falls A glaubt, dass B einen Inhalt, sagen wir g glaubt und g ist konsistent mit dem Wissen von A, dann glaubt A auch g. (A glaubt, dass g gilt, wenn B g äußert.) Man kann die Default-Theorie erweitern durch die Aussage, dass überhaupt eine Äußerung gemacht wurde, oder um Metaaussagen darüber, wer wen beobachtet. Mit der Default-Theorie können Lügen modelliert werden, z. B. B äußert g, woran er nicht glaubt, A ist jedoch nicht in der Lage, diese Lüge zu entdecken, indem er g nicht nachprüfen kann oder will (Perrault (1990).

Doppelausgabe Nr. 19 und 20, Frühjahr 2022